CsIシンチレーターとフォトダイオード(PD)で放射線検知

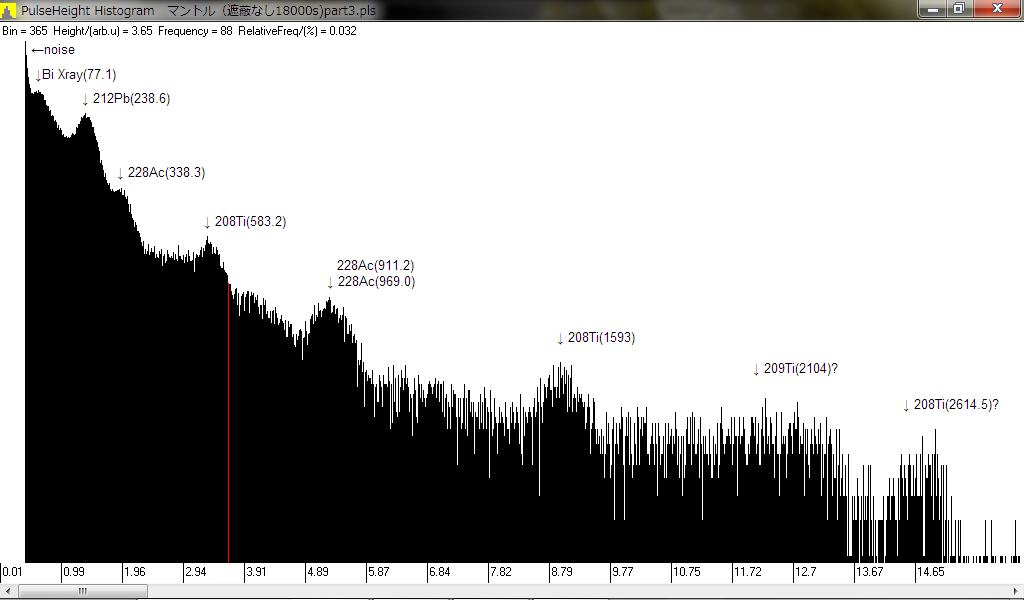

私の持っているNaI(Tl)シンチレーターでスペクトルを測定していたところ、700 KeV以上のガンマ線の光電効果の効率が低すぎて700 Kev以上のスペクトルが得られなかった。

40Kが見えないのでカリウム由来の影響が測れないということと、134Csの796 KeVのピークも見えないので、現状のガンマ線での核種判別で重要な放射性セシウムの判定に必要な情報が中途半端にしか得られないのが問題であった。

そんな中、福島第一原発の事故で放射線の測定器の需要が高まった結果、放射線測定器の自作用に秋月電子でガンマ線検知用のタリウム添加ヨウ化セシウム-CsI(Tl)-の結晶が店頭で購入できるようになっていた。

検知器まで自作するのは私の腕ではハードルが高いと思っていたが、実際に作っている人の公開している情報を見ると、1 cm角のCsIではカリウム由来のピークが検知できるようであったので、別のNaIシンチレーターの購入の可能性やコストとかと比較して、チャレンジしてみることにした。

1号機(動作せず)

まずは以下のサイトを参考にして作ってみた。

放射性セシウムの600 KeV台のピークと796 KeVが分離できているようなのと、部品点数が少なそうなので、この回路で作ってみることにしたのだが……動作させることが出来なかったままあきらめることになった。

この回路の左側にCsI+PDがつく形になるんだが……

秋月で売っていた2.54 mmピッチ4×4のユニバーサル基板を数個切らずにつなげて使っている。基盤の橋渡しをするようにアキシャルリード部品でつなぐことで体積を縮小するという発想で実装してある。

目指した形状は棒状なんだが、電子部品の形状に疎かったため、想定していたよりいびつな形になっている。電解コンデンサや半導体がこんなにでかいとは……。

さらに後から確認したら、FETやらICやらの向きが間違っていたりと、最初からこんなに複雑でリカバリ困難な構造の配線をしてしまったのが敗戦要因だ。決して回路設計が悪いのではない。

そこで、もう少しシンプルな実装にしようかとブレッドボードで試しながら悩んでいたところ(2号機)、某2chで公開された回路が、より部品点数が少なく十分な性能があるようなので作ってみた。

3号機

参考にした回路は、後日ブログでも公開された。以下の回路だ。

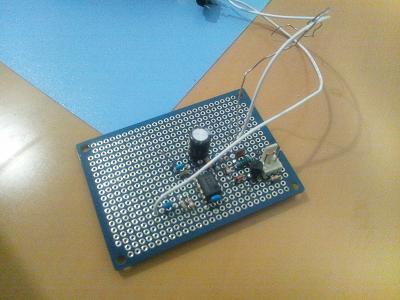

前回の反省からいきなり実用を目指さず、色々いじくれるようにユニバーサル基板で実装した。

3ピンコネクタの先にCsI+PDがつく形。アルミのケースに入れて動作させる。3ピンコネクタでつなげたのは、次の回路を構成するのに高価なCsI+PDを流用した場合に、また元に戻したりすることを考えてのことである。

ニョロっと伸びた針金はケースに接続してアースとなる。

この回路でようやく放射線を検知した。

線源との距離を近づけたり遠ざけたりした場合にパルス状の信号の頻度が変わったことから、明らかに放射線を検知していることを確認した。

パルス形状もNaI+PMT(光電子倍増管)と同じであった。パルス高でスペクトルも得られた。

電源は、試験回路ということもあり電池である。

この回路で、動作させる自信がついたので、実用回路を目指して次の実装を行った。

4号機

3号機の回路を元に、実用を目指して形状を小型化。

色々実装上の試みがあり、1号機のころ目指していたプローブの理想系に近づけることが出来た。

1号機の実装方法から発展し、基板の向きを積層型に変えることで、より配線の自由度を増してある。

ケースにはアルミチャンネルを利用している。近所のホームセンターで買える代物である。15 mm角でアルミの厚さは2 mm。回路を入れたら0.3 mmのアルミ板でできた蓋をする。

CsIを覆うための20 mm角のアルミチャンネルをヤスリで削ったものが左に写っている。1.5 mm以上の厚みのアルミで覆わないとベータ線の影響を受ける可能性があるのではないかと考えたためである。

この回路では最初は電池で動かしていたが、その後USBから電源をとるために昇圧回路を別パーツで追加している。参考にしたのは以下のページだ。

USBの5 Vから9 Vの電圧を得たが、リップルノイズが信号に直接影響したので、フィルター回路でノイズを減らしてやった。参考にしたのは、以下のページだ。つくづく何でも借り物である。

1段では必要なレベルまでノイズを除去できていなかったが、明らかな効果があったので、2段にしたところ実用上問題ないレベルまでリップルノイズを低くできた。

5号機

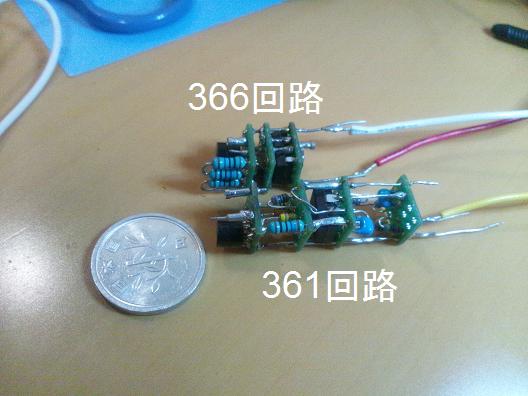

4号機の361回路がアップグレードした366回路が公開されたので、4号機で得た知見やその後の学習で知りえた知識を元に、5号機を実装した。

4号機の回路では電源部分まで含めると結構長いプローブになるため、実装方法を再検討し、アキシャルリード部品をメインにした実装からチップパーツをメインにした表面実装回路に変更した。これにより、基板間の間隔をより詰めることが出来、体積をさらに小型化することが出来た。また、配線をより効率的にしたため、基板枚数を減らすことにも成功した。

当初、4号機は3ピンコネクタでCsI+PDに接続していたが、体積を食うのでより小さいコネクタに変更している。これで3号機にはもうそのままでは接続できない。

電源回路も表面実装部品を多用し小型化したため、かなりの小型化に成功している。

中央部分のテフロン巻きはアンプ回路と電源回路の接続コネクタの接触不良を防ぐために巻きつけたもの。テフロン巻きの左がアンプ部、右が電源部である。

ケースはアルミチャンネルからアルミ角パイプに変えた。15 mm角の1.5 mm厚。頭の部分は3 mm厚のアルミ板でアルミテープで貼り付けている。なお、クッション材として低反発クッションを少々詰めてある。

現状の5号機の外観はこのようになっている。

電源用のUSBケーブルと信号用の音声ケーブルの2本が80 mm長15 mm角のプローブから出ている。

振動を拾ってしまうので手に持って使うのは難しいが、とりあえず持ち出すことが出来るようにはなった。

まだケースとのアースの接続に問題があり、また、USBの5 Vが安定していないとその影響を受けることがあるため、調子は安定していないが、調子がいいときは70 KeV程度まで検知可能だ。

CsI(Tl)+PDでの放射線検知についての考察

(まだ書きかけ)低ノイズといっても100 KeV以下は難しそう/100 KeV以下を測る意義と実用機の実際/より小型化するためには/スマートフォンで動かせないかな/CsI(Tl)のテフロン巻き加工とか/その他の公開されている回路/シーベルトとかの単位ってそもそも/などなど

誰かが5 Vで動作する低ノイズ回路を公開してくれれば、6号機はもっと小型化できるんだが……とか、まだまだ他力本願である。

Trackback URL

http://betanode.ddns.net/csi_pd_circuit.trackback

comment(0)